刘晓波去世八周年:重温他留给中国人的精神遗产

2025年7月13日是刘晓波逝世八周年的纪念日。本文是2018年张彦在柏林锡安教堂纪念刘晓波逝世一周年时所发表的演讲,作者近期又进行了补充。时至今日,刘晓波在中国历史上的重要性与象征意义不仅没有减弱,反而愈加凸显。这不仅是因为他留在中国并坚持抗争的勇气,更因为他对自我的深刻反省——一个曾颇为轻狂自负的知识分子,最终成长为一个思想者,并起而行之,示范给生活在专制体制下的人们,该如何诚实而有尊严地度过一生。

作者:张彦

1898年,一些中国最杰出的知识分子与光绪皇帝结盟,这位年轻的统治者试图“变法”以巩固自己的地位,改革触及当时的政治、经济和教育等各个层面。但朝廷顽固的保守势力迅速反击,变法失败,光绪被废黜,他的幕僚纷纷亡命天涯。

然而,并不是所有人都踏上了逃亡之路,其中一个人就是谭嗣同——一位祖籍湖南浏阳的年轻士子。谭嗣同知道留在北京意味着死亡,但他认为,真正的“变法”没有不流血而能成功的,“有之,请从嗣同始!”

谭嗣同是他那一代人中最优秀的学问家之一。他曾著《仁学》,批判“天不变,道亦不变”的顽固思想,论证改变社会的政治理想。他创办过学校、报纸,和当时有维新思想的官员和读书人广泛结交。在危险逼近的时刻,他完全有理由,也有条件保住自己,以图将来,继续投身变革的事业。但他终究决定留下来:挺身面对死亡,以自己的牺牲来唤醒当时沉睡中的民众。

在北京菜市口刑场被斩首前,谭嗣同轻声说出了一个半世纪以来,中国在建立一个现代化多元国家所作的努力中,广为人知的名言:“有心杀贼,无力回天,死得其所,快哉快哉!”

自从刘晓波2017年因癌症在囚禁中去世,我经常想起谭嗣同的命运。癌症和刽子手的刀不是一回事,但跨越120年,他们两人的死,仍有相通之处。和谭嗣同投身“变法”一样,刘晓波也为一项最终似乎以无望收场的事业付出了沉重代价——这就是1989年的天安门抗议运动。时间流逝,历史证明了谭嗣同无罪;而我不禁想,历史能不能也给刘晓波这样一个交代?

1

1989年天安门运动爆发时,刘晓波人在国外,但选择了回到中国,后来他成为著名的“天安门四君子”之一。而当“六四”血腥镇压开始,他锒铛入狱之后,虽然还有机会离开中国,但他依然再次选择留下。后来,是更严厉的监禁,他依然决定留下,继续抗争。和1989年的天安门不一样,他所冒的风险,不再是军队的立刻到来,而是今天所有挑战国家权力的人可能面临的牢狱之灾。

于刘晓波而言,这不是一个求死的决定,而是一种对命运毫不回避、甘愿领受的承担。

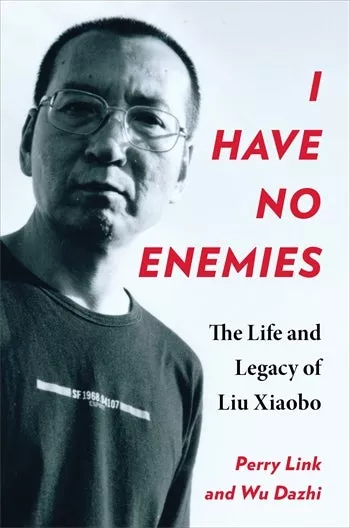

讽刺的是,尽管随着时间的推移,他的思想变得更为温和、内省,他所遭受的打压却变本加厉。在2024年出版的刘晓波传记《我没有敌人:刘晓波的生平和遗产》一书中,作者林培瑞与吴大志指出,刘晓波曾是一个充满激情、语言尖锐、喜欢折腾出“大动静”的浪漫主义者。早年的他,也时常疏远朋友,沉溺于一些戏剧性的表达。年轻时的他,在某种意义上也像谭嗣同,一直试图用自己的声音震醒国民。

1990年代,在反复失去自由的生活中,他一直没有停止严厉的自我反省。而这种省思促成了他思想与行为的改变。在一篇文章中,他曾坦承:

“现在,回头仔细检视才发现,我的整个青春期生长于文化沙漠之中,我所赖以写作的文化滋养,除了仇恨、暴力、狂妄,就是说谎、无赖、犬儒,这些党文化的毒素喂养了整整几代人,我便是其中之一。”

这种省思并不意味着他放弃抗争的道路,而是将注意力转向更现实的路径。他依然支持全盘西化,但也开始强调一个极具儒家色彩的观念:通过个体的生活与行为来推动社会变革。他曾经说过,中国人需要认真检视“我们这种不民主的生活方式”,并且“有意识地努力把民主价值观带到我们自己的个人关系中(老师与学生、父亲与儿子、丈夫与妻子、朋友之间)”。

他也关注普通人面临的问题——那些被他的朋友、作家王小波称之为“沉默的大多数”——他们不仅是政治异议者,还有权利被剥夺的性少数人群,童工、农民以及工人。

他将注意力投向沉默的大多数,但起初并不清楚该如何着手。1990年代,他仍延续着传统异议者的模式,不断发起请愿、发表声明,但收效甚微,几乎只换来再次入狱。1999年,他三年劳教期满获释。与此同时,一个面向更广大群体的新平台在中国出现,那就是互联网。

当时的中国互联网远未受到今日如此严密的审查,觉醒的公民在网上揭露社会弊病,引发公共关注。刘晓波则是这一浪潮中最具思想力的倡导者与分析者之一。他结识并连接了许多草根的维权者,也经常撰文支持他们的行动。

这也是“维权运动”最活跃的时期之一——公民尝试通过互联网,阻击党权的无度扩张。而其行动逻辑简单明了:发现不公,揭发真相,借助公众舆论施压,逼迫政府回应。

这些理念受到崔卫平翻译的哈维尔与米奇尼克著作的影响。这些作品无法在官方出版,却在网络上广泛传播,激发了许多中国人相信,变革可以通过日常生活、践行常识,以去中心化与渐进的方式实现。刘晓波的文章回应了这些理念。他呼吁中国人“有尊严地过一种诚实的生活”(源于哈维尔),并主张“从边缘渗透至中心”(来自米奇尼克)。

2

最终,给刘晓波带来又一场牢狱之灾的,却是一项当时对他而言,已属“非典型”的行动。2005年,一些中国的知识分子开始酝酿一份政治宣言,希望对维权运动的核心价值观予以一个总结。2008年,他们决意发布一份宪章,借用捷克的《七七宪章》,命名为《零八宪章》。刘晓波起初并不热衷于再参与签名活动,但当“天安门母亲”丁子霖教授找到他,希望他负责编辑与组织签署时,他答应了。

他不仅润色了宪章文本,还凭借自身的声誉与信用,成功动员了很多人参与署名。第一批有303位知识分子与行动者参与联署。彼时的他,知道自己要冒极大的风险——作为中国最知名的异见人士之一,他发布宪章后,必然会成为当局的重点打击对象。2008年12月8日,警方将他从家中蒙眼带走。次日,《零八宪章》在网上发布,部分签署人被短暂拘捕,但刘晓波被正式逮捕,自此再未获得自由。

刘晓波终究于2017年7月13日去世。他去世的过程,我们或许永远无法完全知晓。但可以确定的是,刘晓波之死,很可能与政府渎职和回避责任有关。

一位多年与刘晓波家人保持联系的朋友透露,直到2017年6月初,家人才被正式告知刘晓波患有癌症。但此消息直到当年的6月26日才向外界公布。我怀疑,实际情况可能是当局意识到他病情危急,即将去世,而若他死于狱中,后果将极其严重——显而易见,历史上唯一一位在国家监禁中去世的诺贝尔和平奖得主,是德国的和平主义者卡尔·冯·奥西茨基(Carl von Ossietzky),他于1935年获奖,三年后死于纳粹的牢狱之中。

当局迅速将刘晓波转送至一家设有安保的医院,并向外发布了一份看似人道的声明,宣称他“保外就医”。但事实是,他在那里仍然被严密看守,只不过从监狱转移到了肿瘤病房。

面对外界的质疑,中国当局开始全方位为自己辩解。政府开始罕见地定期公布刘晓波的病情通报,甚至允许外国医生前往探视。《环球时报》作为中共对外宣传的主要喉舌,则一连发表多篇文章攻击刘晓波,并完全撇掉政府的责任。

其中一篇发表于刘晓波的病情公开两天之后,语气严厉。文章暗示刘晓波不会被允许出国就医,理由完全是政治性的:出国后,他可能利用诺奖得主身份“为中国制造麻烦”。至于他的癌症,文章毫不掩饰地归咎于他本人:“咎由自取”。

这篇英文社论语气冰冷,写道:

“中国并没有如西方在上世纪八九十年代预测的那样崩溃,反而创造了世界经济奇迹。一批民主运动者和异议分子赌输了,毁了自己的一生。刘晓波即使获得诺贝尔和平奖,最终的命运依然可能是悲剧性的。”

文章还预测他将被人遗忘,声称只有在“个人奋斗和坚持……顺应了中国发展和时代潮流”的情况下,才能成就一个英雄的诞生。

3

某种意义上,这正是问题的核心所在:中国的历史走向究竟是什么?中共一直用某种历史宿命论为其统治辩护,声称自己是“历史选择的结果”,肩负“救中国于危难”的使命。但在经历了几十年的动荡后,1970年代末期,共产党又把自己扮演成缔造发展的独裁者角色:它带来了发展,所以它有理由统治这个国家。

然而,在过去的十年里,随着经济增长放缓,以及许多中国人习惯了繁荣,这种逻辑已经在减弱。现在中国的统治者开始使用其它理由:执政者正在努力恢复20世纪被摧毁的传统,并发誓要创造一种更加道德的政治和社会秩序。这正是习近平执政理念的核心之一:宣称他的统治是对稳定与传统的回归。

然而,“进谏”——即提出建设性批评这一深植于中国政治文化的传统,则是被习拒绝的。中国历史绵长,许多皇帝虽拒绝忠谏,甚至残杀谏臣,但在后来的史书中都被视为暴君。如果今天的中国真在尝试重建一种道德政治秩序,那么,仅因思想与言论就严厉打击一位知识分子,怎能令人信服?

这就是刘晓波的重要之处:他的一生和死亡,代表了过去一个世纪以来,那些中国改革的倡导者们要面对的根本难题:不是如何提高GDP或收复失去的领土,而是如何创造一个更人道、更公正的政治制度。

和谭嗣同一样,刘晓波知道他在历史里的责任。谭嗣同目睹中国被一个必须打破的因果恶性循环所困。对于刘晓波,他作为公共知识分子的角色是看到未来,并把他所见的描述出来,不管付出什么代价。正如他在1988年的文章《论孤独》中写道的一样:

“他的最重要的、甚至是唯一的使命就是为时代、为民族、为人类提供‘超前意识’。知识分子的视野必须在现存的观念、秩序之外,必须是冒险者,孤独地前行,直到他走出很远之后,人们才可能发现其价值……他能在盛世中透视出危机的预兆,在自信中体验到即将光临的幻灭。”